相続

相続を行うとき、何をいつまでにすればいいかご存知でしょうか?相続手続きの中には相続放棄といった期限内に手続きをしないと、負債を背負う恐れがあるものもありますので、しっかり把握しておくことが大切です。

相続の流れ

相続発生後

相続の問題で重要になってくることが遺産分割です。遺産分割は遺言がある場合とない場合で分かれます。

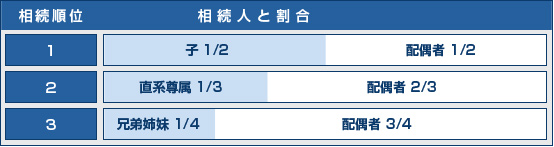

遺言がない場合は、原則として民法で決められた順位と割合にしたがって、相続することになります。

法定相続分とは違った分け方をしたい場合は相続人の間で分割の仕方を話し合って決めます。

これを遺産分割協議といいます。

遺言がある場合は、原則として、遺言どおりの相続手続を行うことになりますが、全員の合意があれば遺言の内容と異なる分け方になる場合もあります。

子が親よりも先に亡くなり、孫がいる場合は、孫が子に代わり、相続します。(代襲と言います)

直系尊属・・・父母、祖父母などの自分より前の世代の親族

相続放棄

故人の借金が多く悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?相続人である自分がすべて払わないといけないのではないかと、不安になるかもしれませんが、心配ありません。被相続人の死を知ってから3ヶ月以内であれば、故人の借金を含めた遺産の相続を放棄することができます。また遺産がプラスの場合のみ相続するという限定承認という方法もありますので、ご相談ください。

ここまでは相続発生後の流れになりますが、相続が発生する前に自分の意思を伝えておくなど事前の準備をしておくことで、残されたご家族の負担を軽くすることができますのでぜひ検討してみましょう。

相続発生前にしておきたいこと

遺産のことで家族に争って欲しくないと多くの方が思っているでしょう。ただうちは大した財産は残らないから大丈夫と、考えていらっしゃるかもしれません。しかし少額の財産でも相続の争いは起こってしまいますので、事前に遺言書を書いて相続の争いを未然に防いではいかがでしょうか?

いざ遺言書を書こうと思っても、どの様に書けばいいかわからない、手続きの仕方がわからないなど悩まれると思います。遺言書の種類はいくつかあり、一番費用がかからないものが自筆証書遺言になります。しかし内容や、様式に不備があると無効になりますし、紛失、改ざんの恐れもあります。せっかく遺言を残すのであれば、確実に自分の意思を反映させることのできる公正証書遺言をおすすめします。これは法律の専門家である公証人が作成する遺言書で、作成手数料などはかかりますが、公証人役場で保管するため、紛失・改ざんの心配がなく家庭裁判所の検認※1をせずに開封できます。遺言の内容は財産、相続人の状況にもよりますので、ぜひ1度弁護士に相談してみましょう。

※1検認・・・遺言書の内容や状態を確認し、偽造・変造を防止するための手続きです。

「遺言に遺産を全部寄付すると書いてあったのですが、本当に私は相続できないのでしょうか?」

安心してください、法律で認められた分の遺産は相続できます。遺言で財産の処遇を自由に決められますが、残された家族が主張できる相続分を民法が定めており、これを遺留分と言います。そして侵害された遺留分を受け取るためには遺留分減殺請求をする必要があります。時効は遺贈があったと知った時から1年、遺贈があったと知らなくても相続開始したときから10年経てば成立します。もし遺言で、自分の遺留分を相続できない内容がありましたら、こちらもぜひ一度弁護士に相談してみてください。

※兄弟・姉妹が相続人の場合は遺留分がありません。

生前贈与

相続税の負担を少しでも軽くしたい!という方もいらっしゃるでしょう。

相続税の負担を少しでも軽減する手段として生前贈与があります。贈与税は本来相続税より高いのですが、年間1人につき110万円以下までは贈与税がかからないので、毎年110万円以下で相続人に生前贈与していれば、相続時の負担を軽くすることができます。生前贈与以外にも相続税対策はありますので、ご相談ください。

この様に相続には多くの手続きがあります。多忙な方など、ぜひ当事務所にご相談下さい。ご相談者様の負担を少しでも軽く出来る様、お手伝いさせて頂きます。